労働時間を適正把握!未払い残業と過重労働を防ぐ実務ポイント

「残業代をちゃんと払っているはず」「36協定の範囲内で運用している」――そう思っていても、いざ勤怠を見直すと“労働時間のズレ”が見つかることは珍しくありません。着替えや片付け、待機、研修、テレワーク中のメール対応など、実作業以外の時間が積み重なるからです。労働時間の把握が曖昧なままだと、未払い残業の発生だけでなく、上限規制の形骸化や健康管理の遅れにもつながります。

本記事では、国のガイドラインが示す考え方を軸に、「どこまでが労働時間か」「どう記録するのが正解か」「危機時に何を優先すべきか」を実務目線で整理します。

労働時間の適正な把握の必要性

近年、働き方改革の一環として、政府による長時間労働問題の是正に向けた取り組みが強化されています。しかし、依然として長時間労働の削減は多くの企業で課題となっているのが現状です。こうした課題の解決に向けては、労働時間を適正に把握することが欠かせません。また、労働時間の管理は「勤怠担当者の事務作業」ではなく、企業のコンプライアンスと人材定着を支える経営課題でもあります。

労働時間が適正に把握できていない場合、以下のようなリスクが考えられます。

ガイドラインについて

厚生労働省では、企業による労働時間の適正な把握のためのガイドラインを公表しています(平成29年1月20日策定)。企業はこのガイドラインを踏まえた対応が必要です。なお、このガイドラインは「罰則を定める法律そのもの」ではありませんが、使用者が講ずべき措置を具体化したものであり、監督指導等でも判断の拠り所になり得るため、実務上は“事実上の標準”として扱うのが安全です。

参考:厚生労働省『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(リーフレット)』

以下は、ガイドラインの適用範囲です。

1 対象となる事業場

労働基準法のうち労働時間の規定が適用されるすべての事業場が対象です。

2 対象となる従業員

原則としてすべての従業員が対象となります。ただし、以下の①②のいずれかに該当する従業員は適用除外となります。

①労働基準法の労働時間の規定が適用されない者

・管理監督者

・農業、畜産、養蚕、水産の業務に従事する者

・監視または断続的な業務に従事し、労働基準監督署長の許可を受けた者

②みなし労働時間制が適用される者

・事業場外で労働する者で、労働時間算定が困難なとき

・専門業務型裁量労働制が適用される者

・企画業務型裁量労働制が適用される者

なお、対象とならない従業員についても、健康の確保を図るため、適正な労働時間管理を行う責務があることに留意してください。ここを誤ると、残業代計算や上限管理の土台そのものが崩れるため、「定義の共有」が最初の実務になります。

労働時間とは何か

労働時間の適正な把握のためには、まず労働時間とは何かを理解しておく必要があります。定義が曖昧なままだと、残業代の計算ミスや上限管理の見落としにつながります。まず「どこまでを労働時間とするか」を社内で共通認識にします。

1 労働時間とは

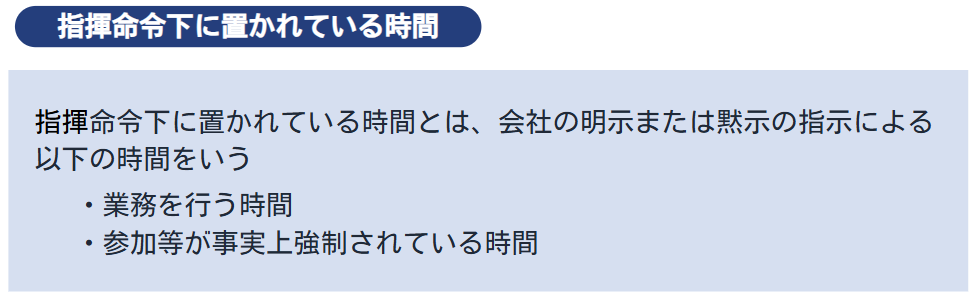

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。これは業務を行う時間だけではありません。なお、この「指揮命令」は、上司の明示的な指示だけでなく、黙示の指示(事実上そうせざるを得ない状況)も含みます。

指揮命令下に置かれている時間は、以下の図に示すとおりです。

労働時間に該当するかの判断は、労働契約や就業規則等の定めのみで判断できるものではありません。上図に記載のとおり、客観的に見て従業員の行為が企業により事実上強制されているか、参加を余儀なくされたものかなど、個別具体的な状況によって判断する必要があります。「任意参加」「自主的」と社内で呼んでいても、実態が伴わなければ労働時間と評価され得る点が重要です。

2 労働時間とされるもの

以下の①②に該当する時間は、原則として企業の指揮命令下に置かれていると判断されるため、労働時間として取り扱います。また、形式上は勤務時間外でも、実態として拘束・統制が及ぶ場合は労働時間となり得ます。

作業着や制服などへの着替え時間は、安全面や衛生面の観点から企業が着用を義務付けているため発生するものです。また、着替えのために更衣室を用意しているケースも多く見受けられます。そのため着替え時間は、「事実上強制されている時間」として、労働時間に該当する可能性が高いです。ただし、始業前のランニングや終業後の私用外出など、従業員の個人的な都合による着替え時間は労働時間には含まれません。

休憩時間は、労働から離れることが保障されている必要があります。そのため、業務を行っていなくても労働から離れることが保障されているとはいえない状態であれば労働時間となります。

たとえば休憩時間中に電話や来客対応を求められている場合は、実際の対応有無にかかわらず、労働時間に該当するといえます。また、たとえ休憩時間中に電話や来客対応を求められておらず、外出も自由とされる時間であったとしても、やむを得ずそれらの対応を行った場合、その時間は労働時間とみなされます。

不参加が事実上許されない雰囲気や、人事評価への影響が示唆されている場合も、実態判断では重視されやすいポイントです。

上記①〜⑤以外の時間についても、実態として企業の指揮命令下に置かれていると判断される場合など、労働時間となる可能性があります。迷ったときは「自由利用が保障されていたか」「拒否しても不利益がないか」「業務と切り離せたか」の3点で整理すると判断しやすくなります。

企業が行うべきこと

企業は労働時間の適正な把握のため、以下のような措置を講じなければなりません。ポイントは「時間数」ではなく、労働日ごとの“始業・終業時刻”を起点に整えることです。

1 始業・終業時刻の確認および記録

企業は、従業員の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、以下の方法により適正に記録しなければなりません。

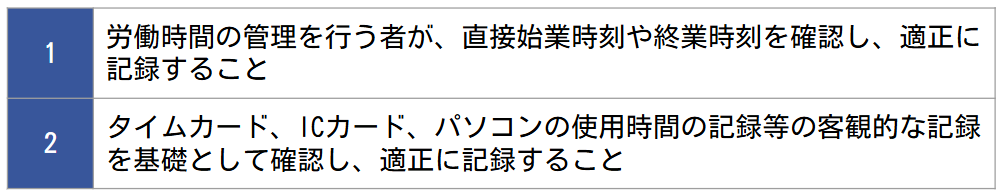

(1)原則的な方法

原則として、以下のいずれかの方法による記録が必要です。「誰が確認し、誰が確定させるか」も社内で決めておくと、記録が形骸化しにくくなります。

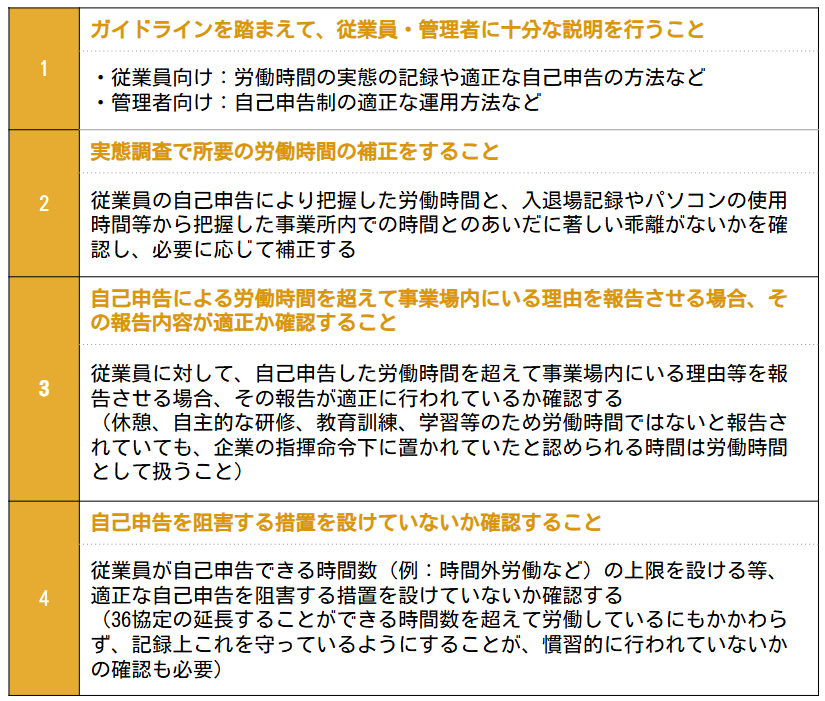

(2)やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合

やむを得ず、原則的な方法ではなく自己申告制によらざるを得ない場合、次の措置を講じる必要があります。特に重要なのは、自己申告の内容を“客観的に把握できるデータ”と突合し、乖離があれば実態確認・補正につなげる運用です。

2 賃金台帳の適正な作成

従業員ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数などの事項を適正に記入しなければなりません。勤怠データと賃金台帳の数字がズレると説明が難しくなるため、月次で突合できる形にしておくのが実務上有効です。

賃金台帳に上記の必要事項の記入がない場合や故意に虚偽の労働時間数を記入している場合は、30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

3 労働時間の記録に関する書類の保存

労働時間の記録に関する書類について、5年間(当分のあいだ3年間)保存しなければなりません。紙に限らず、データ保存でも構いませんが、必要なときに速やかに出せる状態での保存が前提になります。

4 労働時間を管理する者の職務

労務管理の担当部署の責任者は、「労働時間が適正に把握されているか」「過重な長時間労働が行われていないか」など労働時間管理の適正化に関する事項を管理します。“記録の回収・確認”だけでなく、乖離や異常値(極端に短い/長い等)を拾って是正につなげる役割が重要です。

労働時間の管理上の問題点を把握した場合は、その解消を図ることが必要です。

5 労働時間等設定改善委員会等の活用

事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じて「労働時間等設定改善委員会」などの労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状の問題点や解消策などの検討を行う必要があります。

労働時間関連の過去の記事

これまでも、労働時間に関連する記事を掲載していますので、こちらもご参照ください。

記事:「災害発生に伴い、労働時間の延長が必要になった場合の対応について」

記事:「週40時間を超えても大丈夫? 「1年単位の変形労働時間制」も検討されましたか?」

記事:「不動産業の営業社員に、事業場外のみなし労働時間制が適用できるか?」

まとめ

労働時間の管理は、「制度を入れたら終わり」ではなく、日々の運用で精度が決まります。フレックスタイム制や変形労働時間制など、どのような労働時間制を採用するかは、企業によってさまざまです。また、テレワークの普及など、近年では働き方の多様化が進んでいます。自社が採用する労働時間制や働き方によっては、労働時間の管理は煩雑な作業となる場合もあります。さらに、現場ごとに「労働時間に含める範囲」や運用ルールが曖昧なままだと、勤怠データと実態がずれ、後から修正や説明に追われやすくなります。だからこそ、制度の種類にかかわらず、始業・終業時刻を軸に記録を整え、承認フローや例外処理(直行直帰、出張、研修、待機など)まで含めて運用を統一しておくことが大切です。

自社にあった勤怠管理システムを使用するなど、正確かつ効率良く把握できる方法を検討することもおすすめします。その際は「打刻できる」だけでなく、申請・承認、客観データとの突合、修正履歴の管理、必要な帳票の出力や保存まで一連で回せるかを確認すると、日々の運用負荷とリスクの両方を下げられます。